No products in the cart.

Faut-il vraiment vivre à Paris pour exister dans les musiques électroniques ?

Sur les 24 DJ interrogé·es pour cette enquête Clubbing TV, 100 % vivent hors de la capitale. Amiens, Montpellier, Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes, Limoges, Toulouse, Bruxelles, un village de la Drôme, la Haute-Savoie… La scène électronique française, telle qu’elle se raconte ici, se construit majoritairement loin du périphérique. Et c’est précisément ce décalage, entre une centralité fantasmée et des réalités locales très concrètes, qui traverse l’ensemble des témoignages.

Ce corpus n’est ni un sondage représentatif ni un manifeste. C’est un instantané. Vingt-quatre parcours, vingt-quatre manières de faire exister un projet musical hors de Paris. Parmi elles, douze femmes et ou personnes non binaires, un élément qui influe directement sur la manière de parler de réseau, de légitimité, de visibilité et de démarchage.

Une géographie très concrète

Certaines villes reviennent avec insistance. Amiens, à elle seule, concentre sept témoignages (merci à tentakeur). Et elle cristallise des tensions communes à beaucoup de scènes locales : absence de clubs dédiés, programmation concentrée dans des bars, dépendance aux collectifs, fragilité économique. Mais aussi solidarité, débrouille, initiatives informelles et création d’espaces alternatifs là où il n’y en avait pas.

À l’autre extrémité, des métropoles régionales comme Lyon, Bordeaux, Toulouse ou Montpellier apparaissent comme des zones paradoxales. Sur le papier, elles offrent davantage d’opportunités, plus de lieux, plus de public. Dans les faits, elles concentrent aussi plus de concurrence, des formats parfois verrouillés, une professionnalisation attendue mais pas toujours accessible. Un écosystème structuré se heurte souvent à une réalité plus rigide qu’espéré.

Enfin, certains témoignages viennent de territoires rarement évoqués dans les récits médiatiques. Limoges, la Haute-Savoie, la campagne, le rural profond. Ils rappellent que pour beaucoup d’artistes, la question n’est pas de percer ou de changer d’échelle, mais simplement de jouer, de rencontrer un public, de faire exister une scène là où elle est presque inexistante.

Tenir, s’adapter, continuer

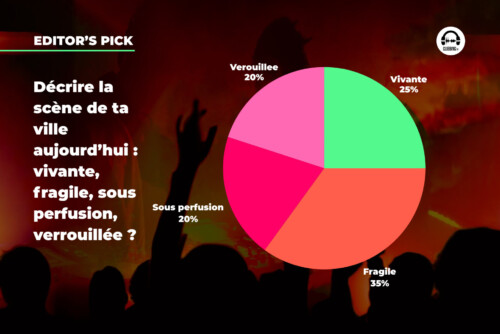

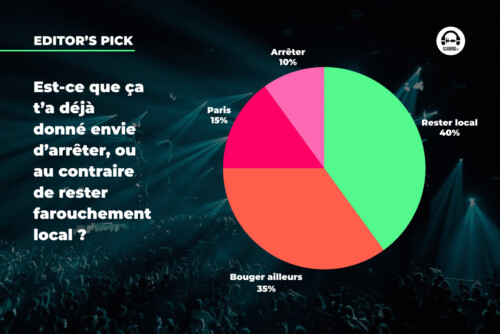

Contrairement au récit dominant d’une scène fragile ou découragée hors de Paris, ce que racontent majoritairement ces trajectoires, c’est une capacité d’adaptation. 8 artistes sur 10 n’ont jamais eu envie d’arrêter. Ils et elles ajustent leurs formats, leurs attentes, leurs modes de diffusion. 42% choisissent de renforcer leur scène locale plutôt que de partir.

Comme Kirara : Oui, clairement. Ça m’a donné envie de rester farouchement locale à Lyon. L’idée de recommencer de zéro à Paris, de devoir recréer une notoriété, des liens avec les bookers, les orgas et le public me décourage énormément. Aujourd’hui, ça renforce mon bien-être d’être basée à Lyon.

Seuls 21% évoquent une réelle tentation d’abandon.

Bo Meng : Ça m’a déjà donné envie d’arrêter parce que c’est décourageant. Mais l’amour de ma scène locale qui m’a autrefois fait rêver d’être sur la stage reste plus fort.

La majorité ne rêve pas de Paris. Elle invente des trajectoires parallèles, souvent plus lentes, parfois plus précaires, mais aussi plus cohérentes avec leurs valeurs, leur santé mentale et leur réalité quotidienne.

Les clubs font-ils vraiment tourner les artistes ou toujours les mêmes noms

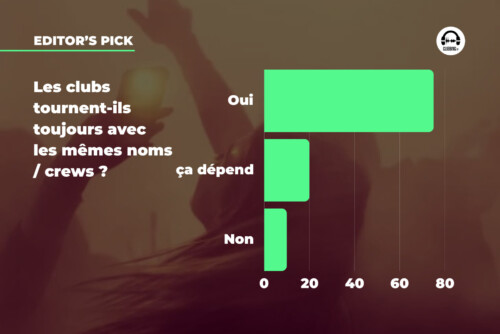

Près de deux tiers des répondant-es estiment que les line ups tournent souvent en circuit fermé, avec des artistes ou des collectifs régulièrement reprogrammés. Mais les témoignages nuancent fortement l’idée d’un simple copinage. Beaucoup pointent avant tout des logiques économiques. Organiser une soirée coûte cher. Les marges sont faibles. Reprogrammer des noms déjà identifiés est souvent perçu comme moins risqué.

Résidences, habitudes de programmation, pression à la rentabilité créent ainsi une forme de verrouillage parfois involontaire. À l’inverse, plusieurs artistes soulignent que les scènes alternatives, associatives ou informelles restent aujourd’hui les principaux espaces où la diversité artistique s’exprime réellement. Là où ces lieux existent, la rotation est plus forte, les esthétiques plus variées. Le problème n’est donc pas une fatalité mais une question de structures, de moyens et de choix politiques locaux.

Pour un DJ lyonnais ayant souhaité rester anonyme, le constat est amer. Le Sucre, qu’il décrit pourtant comme son club favori et l’un des plus engagés politiquement, voit selon lui les mêmes noms revenir chaque mois, aussi bien chez les artistes confirmés que chez les émergents. Il y perçoit une contradiction entre le discours affiché sur la diversité et une programmation qui peine à réellement dénicher de nouveaux talents, laissant certaines esthétiques durablement invisibilisées.

Tentakeur, à Amiens, distingue clairement les contextes. Oui dans les bars, où reviennent souvent les mêmes profils proches des patrons. Oui dans certaines soirées warehouse, organisées par des cercles fermés qui font jouer leurs proches autour de quelques headliners. Mais non dans les lieux informels, les associations et les squats, où la programmation est réellement diverse et permet de découvrir de nouveaux artistes chaque mois.

À l’inverse, Tetris Owl estime que beaucoup de nouveaux artistes émergent justement parce qu’ils sont moins chers. Dans un contexte où organiser un événement est de plus en plus coûteux, les DJs locaux débutants deviennent une solution économique privilégiée.

BETÏSES nuance encore le tableau en comparant Nantes et Lyon. À Nantes, les clubs travaillent avec de nombreux collectifs locaux et la rotation est réelle. À Lyon, elle observe au contraire une autoproduction dominante et quelques collectifs récurrents, ce qui pénalise fortement l’émergence locale.

Pour Yerz c’est aussi un problème de manque d’éclectisme: Les opportunités sont rares, les institutions locales délaissent la techno et la musique électronique. Il faut se faire soi-même sa place mais il existe peu de lieux reglos/safe/artistiquement intéressants pour proposer autre chose que de la Hard-techno ou de la house commerciale.

Comment on survit artistiquement quand on n’est pas dans les bons cercles

Pour beaucoup, survivre artistiquement hors des « bons cercles » commence par un rappel fondamental du sens même de la démarche. « En oubliant jamais pourquoi on fait ça », explique Tetris Owl, ajoutant que « quand on est alignés avec nous-même, tout ce qu’on espère avoir un jour ne fait pas le poids contre ce qu’on rêvait d’avoir avant et que nous avons aujourd’hui ». Une manière de dire que la survie passe d’abord par l’alignement personnel, avant toute stratégie de carrière.

« On survit dans un microcosme », résume LACRIZOMIKE 2000, « j’ai le sentiment que l’entourage et le réseau sont indispensables pour évoluer ». Même pour qui ne se sentent pas totalement exclus des cercles dominants, la difficulté reste bien réelle : « même dans les bons cercles, survivre artistiquement est compliqué » nous dit Colleg. Le problème n’est pas seulement l’accès, mais aussi la localisation, le copinage et les logiques de parcours, notamment parisiens.

Loin des réseaux de pouvoir, on survit souvent dans des microcosmes, des scènes locales ou par affinités où l’entourage est vital : « il faut être dans un cercle qui partage tes valeurs », explique Kirara, qqui assume que sans ces cercles, queer, bass, locaux ou militants, « je serais clairement en train de patauger ».

Face à cela, plusieurs réponses évoquent une survie faite de débrouille, de démarchage et de persévérance : « faire des contacts, démarcher, OSER », « on fait de notre mieux », ou encore « beaucoup de démarchage, de tremplins ». Certain-es assument aussi une forme de précarité durable : « on taffe à côté » nous dit Axy_D un mpeu amèrement, « artistiquement, si le DJing et la production sont les activités principales, je pense que c’est mort » confirme Scorch.

D’autres choisissent de construire ailleurs, plus lentement mais différemment. « Il y a tellement à faire dans le Sud malgré une scène exsangue », raconte Cabale, soulignant l’importance de « se serrer les coudes, de faire corps au lieu de se tirer dessus ». Pour Ginger808, la survie passe par la création de nouveaux cercles : « l’idée ça a été de se créer de nouveaux cercles, avec des amis qui sont devenus collaborateurs ».

Enfin, plusieurs témoignages posent une critique plus frontale du système lui-même. « Tout dépend de ce qu’on appelle “bons cercles” », écrit Tentakeur , rappelant que « ceux qui exposent sous les projecteurs remettent souvent en question valeurs et intégrité » et affirmant clairement : « on survit très bien sans, et on y perd moins de points de vie ». Une survie moins visible, moins validée, mais parfois plus sincère, même si, comme le rappelle un dernier témoignage, « survivre artistiquement quand on n’est pas dans les bons cercles est vraiment dur ».

Est-ce qu’à un moment on t’a fait comprendre que la vraie suite passait par Paris

Pour beaucoup d’artistes interrogé-es, l’idée que la suite passe par Paris reste profondément ancrée. Près de 70% disent qu’on leur a, à un moment donné, fait comprendre que s’installer dans la capitale était une étape nécessaire. Parfois de manière explicite. Le plus souvent de façon diffuse, à travers des remarques, des opportunités conditionnées ou une pression collective implicite.

Environ un quart des répondant-es adoptent une position plus nuancée. Tout dépendrait du style musical, du niveau de carrière ou de la manière d’envisager le développement de son projet. 16% affirment ne jamais avoir ressenti cette injonction, souvent parce qu’ils ou elles évoluent dans des scènes déjà structurées ailleurs ou dans des genres moins dépendants de la centralité parisienne.

Ce qui ressort nettement, c’est que Paris agit moins comme une obligation formelle que comme un horizon symbolique de réussite. Une idée qui circule entre pairs, dans les conseils bienveillants, dans les comparaisons de trajectoires. Pourtant, plusieurs artistes ayant tenté l’expérience racontent une réalité plus contrastée, parfois décevante. Scènes saturées, précarité, fantasme plus puissant que ce que la capitale offre réellement.

Shanixx, basée à Bordeaux, explique n’avoir jamais ressenti cette nécessité. À deux heures de train de Paris, elle a pu créer des liens solides avec la scène parisienne tout en conservant un cadre de vie propice à la production et à la préservation de sa santé mentale.

DJ Koyla raconte au contraire être partie très tôt à Paris, avant de rentrer à Bordeaux. C’est là que son projet a réellement décollé, montrant qu’un développement hors de la capitale est possible, même si Paris reste souvent un point de passage.

Solitary Shell, issu de la scène psytrance lyonnaise, n’a jamais ressenti cette pression, rappelant que certains genres vivent très bien en dehors de Paris.

As-tu déjà eu le sentiment d’être regardé de haut parce que tu venais d’une autre ville

La question du mépris ou du regard condescendant divise davantage. Un peu plus de la moitié des répondant·es affirment ne jamais avoir ressenti de regard de haut explicite lié à leur origine géographique. Pour eux et elles, la scène reste globalement ouverte dans le cadre des soirées et des collaborations.

Mais ce constat est largement nuancé par des récits plus ambigus. Environ un tiers décrivent un mépris jamais frontal mais bien réel. Résidences jugées moins prestigieuses, gigs considérés comme moins importants que ceux d’artistes basés à Paris, difficultés d’accès aux médias, aux radios ou à certaines institutions. L’éloignement devient alors un peu un filtre invisible qui pèse sur la reconnaissance.

Enfin, une minorité raconte un mépris assumé, parfois formulé sans détour. Références aux provinciaux, clichés sur les villes moyennes, exotisation des zones rurales. Colleg, qui vit dans la Drôme, évoque ce sentiment que ses gigs compteraient moins et cette surprise presque caricaturale face à l’idée qu’on puisse venir de la campagne et avoir une culture musicale.

Et puis il y a cette réponse qui nous fait bien rire : Axy_D :

Quand j’étais à Berlin oui, pas à Paris tu veux qu’ils regardent qui de haut avec leurs métros bondés et leurs pintes à 14e TTC mdrrr

Le lieu de vie a-t-il déjà compté plus que la musique

À cette question, la majorité répond oui ou plutôt oui. 46% disent avoir ressenti que leur localisation pesait davantage que leur musique, surtout au début. Difficulté d’accéder aux opportunités, rareté des warm ups, impossibilité de transformer un premier booking en continuité sans être physiquement présent dans certains réseaux.

Un tiers adopte une position plus nuancée. La musique reste centrale, mais la géographie influence la vitesse de progression, la visibilité et l’accès aux scènes. Elle agit comme un filtre silencieux, logistique, économique et mental.

Enfin, 21% estiment que leur lieu de vie n’a jamais compté plus que leur musique. Certains expliquent que leur public ignorait tout simplement d’où ils venaient. D’autres estiment que leur style trouvait davantage d’écho ailleurs qu’à Paris.

Scènes locales, espaces de liberté ou liberté sous contrainte

À la question de savoir si les scènes locales offrent aujourd’hui des espaces de liberté que Paris aurait en partie perdus, les réponses dessinent un paysage nuancé. Pour Lacrizomike 2000, la différence se joue surtout à l’échelle. Dans des villes plus intimistes comme Grenoble, il ressent un vent de fraîcheur, de passion et de bienveillance, notamment dans les scènes associatives.

Cabale observe que l’innovation et la prise de risque se trouvent aujourd’hui davantage à Marseille ou Montpellier, où il faut convaincre un public moins exposé et proposer quelque chose de nouveau, loin des shows formatés.

Kirara nuance cette vision en rappelant qu’à Lyon, le manque de lieux, le poids des grosses organisations et le coût de la fête étouffent parfois la liberté, tandis que Paris conserverait paradoxalement davantage d’espaces réellement underground.

Pour Tentakeur, les scènes locales répondent avant tout à un besoin vital de communauté. À Amiens, certaines initiatives existent parce qu’il faut créer du lien là où il n’y a presque rien. Ginger 808 rappelle de son côté que les programmateurs en région sont souvent plus frileux, contraints par la rentabilité et le manque de structures. La liberté existe, mais elle se heurte souvent à une logique de divertissement.

Mysterykid relève un point intéressant sur les cachets: Avec le nombre de DJs actuellement et des programmations qui tournent en rond à Paris, les scènes locales sont une vraie bénédiction pour quelqu’un qui doit faire ses cachets.

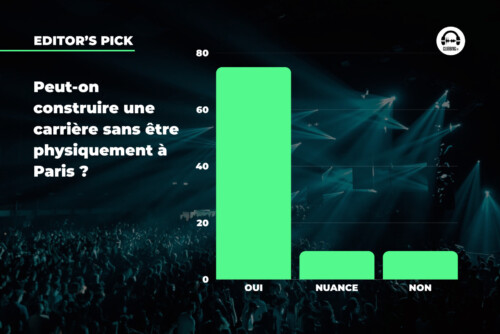

Penses-tu qu’on peut aujourd’hui construire une carrière sans y être physiquement ?

Une large partie des témoignages affirme que oui, c’est possible, mais rarement simple, et presque jamais linéaire. Les réseaux sociaux, Internet et la circulation accrue des artistes permettent désormais de décrocher des dates, de se rendre visible ou de collaborer à distance, sans forcément habiter la capitale. Pour autant, beaucoup soulignent que Paris reste une plateforme centrale : un lieu de rencontres, de collaborations, d’accès aux médias, aux labels et aux agences, où « tout le monde est là ». Plusieurs évoquent la possibilité de s’y rendre ponctuellement, sans y vivre, comme une forme d’équilibre plus soutenable. Mais cette flexibilité a un coût : trajets longs, frais de transport et d’hébergement parfois à la charge des artistes, cachets revus à la baisse, exclusivités difficiles à tenir quand on est basé ailleurs (Cabale), et un sentiment récurrent de traitement inégal pour celles et ceux qui viennent de l’extérieur. Derrière l’idée séduisante d’une carrière décentralisée, certains rappellent queselon les scènes, les formats et les ambitions, l’autonomie financière reste très difficile à atteindre hors des grands centres, en particulier pour les artistes qui visent les clubs, les warehouses ou les festivals établis. À l’inverse, d’autres trajectoires, plus collectives, plus locales, ou issues de scènes alternatives, montrent qu’il existe des manières différentes de « réussir », parfois en acceptant que la musique ne soit pas l’unique source de revenus.

Derrière l’injonction à « se rapprocher de Paris », se dessine ainsi une norme implicite : être validé par certaines structures, sans pour autant bénéficier des mêmes conditions que les artistes locaux. Une centralisation qui ne dit pas son nom, mais qui produit très concrètement de la précarité.

Au fond, la question n’est peut-être pas seulement géographique, mais structurelle : construire une carrière sans être à Paris est envisageable, à condition d’accepter qu’elle prendra plus de temps, demandera plus d’énergie, et reposera souvent sur des choix clairs entre visibilité, viabilité économique et qualité de vie.

« Je pense que oui, il existe des profils comme Damien RK qui se font en sillonnant le milieu rural. Les DJs de free parties également, mais sans être des professionnels au sens “autonome financièrement” du terme. Mais des profils comme les miens qui visent les clubs, warehouse, festivals établis, non c’est impossible. À moins que DJ soit mon activité secondaire et que mon métier d’ingénieur du son fasse la vraie rentrée d’argent. »

— Scorch

Sans y être physiquement ? Je saisi pas trop mais si c’est de parler de juste faire de la production je pense que tout est possible mais j’imagine que c’est un plus de jouer ses tracks.

Ce qu’ils diraient à un-e jeune DJ qui débute hors de Paris

Lorsqu’on leur demande conseil, une même ligne se dessine et c’est rassurant. Ne pas faire de la capitale un horizon obligatoire ni un fantasme écrasant. Rester aligné avec soi-même, ses valeurs, sa musique. Ne pas céder à la jalousie ni aux effets de mode. Accepter qu’il n’existe pas une seule trajectoire de réussite.

Plusieurs invitent à se construire localement, à explorer les scènes plutôt qu’à courir après leur hiérarchie supposée. Rester local, dans une optique de projet passion, est tout aussi légitime. Se construire ailleurs permet souvent d’arriver plus tard à Paris avec un projet déjà solide, plutôt que l’inverse.

La question matérielle et mentale revient souvent. L’importance de l’indépendance financière, la fatigue liée à la compétition, le stress propre à l’Île-de-France. Rien ne vient sans travail, mais rien ne vaut au prix de s’y perdre.

Durer plutôt que percer

Au fil des témoignages, la question n’est plus vraiment de savoir s’il faut aller à Paris, mais à quel prix et pour quoi faire. Derrière la centralisation des opportunités se cachent des réalités complexes. Des scènes locales vivantes mais fragiles. Des économies précaires. Des logiques de réseau parfois étouffantes. Une fatigue mentale largement partagée.

Ce que racontent ces artistes, ce n’est pas un rejet uniforme de la capitale, mais une remise en cause de son statut de passage obligé. Beaucoup construisent ailleurs, autrement, plus lentement parfois, mais avec plus de sens et de cohérence. D’autres bricolent des trajectoires hybrides et composent avec la géographie plutôt que de la subir.

Cette enquête rappelle surtout une chose simple. La musique électronique française ne se résume pas à un périphérique parisien. Elle se fabrique dans des clubs de taille moyenne, des bars, des radios associatives, des squats, des villes moyennes, des zones rurales, des scènes queer, bass, psy, house, techno ou inclassables. Elle existe là où des personnes continuent à créer, programmer, organiser et transmettre, souvent sans reconnaissance, parfois sans moyens, mais avec une conviction intacte.

Peut-être que la vraie question n’est pas comment percer, mais comment durer. Préserver son désir, sa santé mentale et son intégrité artistique dans un écosystème qui valorise la vitesse, la visibilité et la centralisation. À lire ces voix venues d’ailleurs, une certitude s’impose. Il n’y a pas une seule scène, une seule trajectoire, une seule réussite. Et c’est sans doute là que réside la force réelle des scènes locales aujourd’hui.

Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire et de partager leurs expériences, parfois intimes, parfois frontales : Tetris Owl, Basstrick, Lacrizomike 2000, Colleg, DJ Koyla, Shanix, Mysterykid, Cabale, Kirara, Snow, Le Caméléon, Bagrade, Axy_D, Lalahind, Tentakeur, Yerz, Solitary Shell, sCORCH, betises, BO MENG, ginger 808, harbinger, MagiKristy et Bérengère.

Vos mots, vos désaccords, vos doutes comme vos certitudes dessinent une cartographie précieuse et nécessaire des scènes électroniques hors Paris aujourd’hui. Cette enquête n’aurait aucun sens sans votre honnêteté, votre lucidité et votre engagement à faire exister, questionner et défendre ces scènes au quotidien.